家のこと(新築)

2024.9.27. FRI

C値って何?数値の基準はある?家の気密性能にまつわる基礎知識をわかりやすく解説します

NEW

C値とは?

高断熱高気密住宅を売りにする工務店やメーカーが近年増加しています。そのなかで耳にすることの多いのが「UA値」や「C値」。

UA値は、簡単に言うと断熱性能を数値で示したもの。

UA値が小さいほど=断熱性が高い(高断熱な住宅)ということになります。

一方「C値」は、その住宅にどれくらいの隙間があるのか?隙間の量を数値で示したものです。

C値が小さければ小さいほど、隙間が少ない=気密性の高い住宅ということになります。

このUA値とC値というのは、高気密高断熱住宅の家づくりをするにおいて、欠かせない基礎知識ですから知っておいて損はないでしょう。

今回は「C値」について、具体的にどんな数値を目指したら気密性の高い家づくりができるのか、基準となる数値や気密性の高い住宅に住むメリットについて詳しく解説します。

気密性を表す「C値」の求め方

C値を求めるには、

「C値=住宅全体の隙間の合計面積÷延べ床面積」

です。

この値が低いと、隙間が少ない=高気密住宅

この値が大きいと、隙間が多い=低気密住宅

…ということになります。

C値を出すには、気密測定をして行います。

この測定は、気密施工完了後もしくは建物完成後に専用の機械を使って、気密測定技能者が行います。

UA値との違いは、C値は実測値であること。

UA値は設計の段階から算出することができますが、C値に関しては実際に家を建てて測定してみないと分かりません。

もし気密性の高い家づくりをしたいという場合は、あらかじめ依頼する工務店がどのくらいのC値を基準としているのかを確認しておくと良いでしょう。

C値はどのくらいが理想?基準となる値は?

UA値は、地域ごとに国で定めた省エネ基準の値が設けられていますが、C値には明確な基準が設けられていません。

2009年の省エネ法の改正により、以前定められていた基準値5㎠/㎡以下という値は示されなくなりました。

基準となる値がないと、どの程度のC値が理想的なのか明確ではないため分かりにくいと思います。

では、どの程度の値であれば「高気密住宅」と呼べるのか、以下で解説します。

一般的な住宅のC値は10㎠/㎡

特別「高気密住宅」と公表していない場合のC値はおよそ10㎠/㎡前後。

これがどれくらいの隙間なのか見ていきましょう。

たとえば、実質延べ床面積が153㎡の住宅だった場合。

C値10㎠/㎡ということは、1530㎠の隙間があるということになります。

つまり約50×30cmの大きな穴が開いているということ。

ちょっとした「隙間」だなんて言葉では語れないほどの大きさです。

高気密を公表しているメーカーのC値は1.0㎠/㎡以下

気密性を重視した家づくりを行っているメーカーだと、C値は1.0㎠/㎡以下であることが1つの基準と言われています。

先ほどのように実質延べ床面積153㎡の住宅に当てはめてみると、C値1.0㎠/㎡ということは、153㎠の隙間があるということ。

ハガキの大きさが10×14.8cm=148㎠なので、ハガキサイズよりちょっと大きめの穴が開いていることになります。

これでもまだまだ気密性が高いという理想的な数値には、近づけていないような気がしませんか?

ではどうしたら、より気密性の高い家づくりができるのか、私たち無添加建築設計が建てる家と比べてみます。

無添加建築設計の家が目指すのはC値0.5㎠/㎡以下

私たち無添加建築設計の家が目指すのは、C値0.5以下。

このくらいになると、かなり優秀な気密性能のある住宅であると言えます。

実際に測定した結果の一例をご紹介します。

東京都のT様邸では、気密測定結果が0.47㎠/㎡でした。

実質延べ床面積が153㎡ですから、C値0.47×153=71.9㎠ほどの隙間があることがわかります。

これは、およそハガキサイズの半分ほど。

名刺で言うと、1枚半ほどの大きさの穴しか開いていないことになります。

これがどれほどの気密性の高さを表しているか、一般的な住宅と比べてみるとわかりやすいと思います。

現在では基準となる値はないものの、このくらいの気密性があったほうが冷暖房効率が良くなる・換気効率が上がるといったメリットが得られます。

これから家づくりをするのであればC値0.5㎠/㎡以下という基準を目安にするといいかもしれません。

C値が低くなる=気密性が上がるメリットは?

C値の値が低くなるということは、気密性が高いということですが、そもそも気密性が上がるとどんなメリットがあるのでしょうか?

メリット①室内の冷えが改善される

昔ながらの古い家というのは、隙間が多く、冬になるとビュービュー風が入って来て「寒い」と感じる方も多いでしょう。

実際、戸建て住宅はそのイメージが先行してしまい、戸建て=寒い家と思われる方も少なくありません。

室内にいるのに厚着をして肩が凝ったり、靴下が手放せなくなったりすることもあるでしょう。

C値が低いような高気密住宅であれば、隙間風が入り込んでしまうことがないので、そんな室内の寒さも軽減されます。

寒い家は、同じ室内であっても温度ムラが生じやすく、それが原因で体調不良につながることもあるため、気密性を高めて暖かい家をつくりましょう。

メリット②冷暖房効率が上がる

気密性が上がるということは、隙間が少ないので当然、冷暖房効率がアップします。

住宅の隙間が多ければ多いほど、外気が入り込んでしまう隙間があるということですから、夏場にいくら冷房をかけても室内の温度は下がらず、冬は暖房をかけても室内は一向に暖かくならないでしょう。

これは、エアコンに問題があるのではなく、建物そのものに問題があるのです。

燃費の悪い状態で冷暖房を使っていれば、電気代ばかり上がってしまい、エネルギー消費量も高くなってしまいます。

冷暖房効率を高め、家計への負担を軽くすると同時に、省エネ化を図って地球温暖化防止に役立てましょう。

メリット③換気効率が上がる

現在、建築基準法で義務化されている換気システムの導入。

しかし、気密性が低く余計な隙間が多いと、せっかくの換気システムも効率よく稼働しなくなってしまいます。

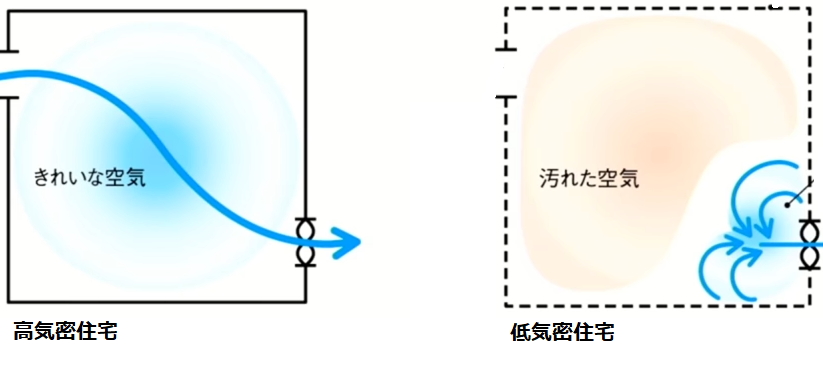

以下の図を見てみましょう。

こちらは向かって左側の家が高気密住宅。

向かって右側が、隙間が無数にある低気密住宅です。

どちらも戸建て住宅に多い第3種換気という設定で見ていきましょう。

ご覧の通り、気密性が高い住宅の場合、居室の自然換気孔から新鮮な空気を入ると、そのまま室内から外へきれいに流れて出て行くことができます。

一方、低気密住宅の場合。

余計な隙間から空気が入ってしまうため、上手く換気することができず新鮮な空気を取り入れることができません。

換気扇があっても室内の空気は汚れたままになってしまうのです。

「気密性が高まる」と聞くと、なんだか室内が密閉された空間のようになり、息苦しくなるのでは…?というイメージを持つ方もいますが、そうではなく、効率よく換気を行い、常に新鮮な空気が室内を流れるようにするために必要なことなのです。

メリット④結露やカビの発生を防ぐ

気密性の低い住宅というのは、屋根や壁などあらゆるところから暖気や冷気が入り込みます。

すると、外と室内温度に差が生じてしまうので、結露が発生してしまうのです。

結露が生じると水滴がポタポタ垂れ、その部分が湿気を帯びてカビやダニの発生を許してしまうこともあります。

一方、高気密住宅であれば余分な外気が侵入してくる隙間がないため、結露やカビ・ダニの発生を防ぐことができるのです。

結露やカビ・ダニというのは、住宅そのものの劣化につながりますから、耐久性の問題から言っても気密性が高い住宅に住んだ方が良いでしょう。

メリット⑤花粉やウイルスの侵入を防ぐ

住宅に隙間があると、その分外気が室内に入って来やすくなります。

外気は、きれいな空気だけではありません。

花粉やカビの胞子、ウイルスや黄砂、PM2.5などあらゆるものが含まれている可能性があります。

ほかにも、住宅の隙間から害虫が入り込んでしまうことも…。

私たちの暮らしにとって不快なものをシャットアウトするという意味でも、気密性能を高めることは大切なことなのです。

C値を低くする=気密性を高めるための方法は?

ではどうしたら、C値が1以下の気密性が高い住宅を建てることができるのでしょうか?

ここでは気密性を高める家づくりに必要なことをご紹介します。

玄関ドアを片開きドアにする

使い勝手の良さから引き違い戸や片引戸を採用する方も多いのですが、隙間が多くなってしまう為、あまりおすすめできません。

気密性を高めるなら、片開きドアにした方が良いでしょう。

窓は少なめにする

どうしてもドアや窓というのは外気の出入りが激しい場所ですから、窓を多くつくってしまうと気密性が下がってしまいます。

採光の面から「窓をたくさんつくりたい」という方も多いですが、気密性・断熱性という面では不利になってしまうので、バランスを考えて窓の設置をしましょう。

加えて、気密性の高い樹脂窓を使うなど工夫することも必要です。

内断熱外断熱をしっかり施工する

気密性を高めると言うことは、極力住宅の隙間をなくすこと。

そのためには、内断熱材を隙間なく施工する高い施工精度が大切です。

一般的に使用されている内断熱材は、グラスウールと言ってフワフワとした綿のような素材なのですが、施工時に偏りが生じてしまうことも多く“隙間なく”というのが難しいのです。

そこでおすすめなのが「セルローズファイバー」と言って古新聞を原材料とした断熱材です。

断熱施工の職人さんが高い技術で壁の内側に隙間なく吹き込みしますので、気密性もアップします。

また、ネオポールというEPSボードで建物外側を連続して包み込む外断熱を施工することで、安定した断熱・気密性が保たれます。

C値とUA値の切っても切れない関係

よく「高気密高断熱な家」と耳にするようになりましたが、気密(C値)と断熱(UA値)は切っても切れない関係です。

たとえば…

C値だけが高い(=気密性だけが高い)住宅は、隙間がない分、外気が入って来にくいですが、断熱が低いため、床や天井から熱が伝わって来てしまいます。

結果として、足元の冷えや室温の温度ムラが気になります。

逆にUA値だけが高い(=断熱性だけが高い)住宅は、壁や床から逃げていく熱量は少ないですが、隙間から空気が入り込んでしまうので冬は寒く、夏は暑くなってしまいます。

このようにどちらか一方だけの値が高くても、快適な家とはなりません。

この両方の「バランス」が大切なのです。

高気密住宅とシックハウス症候群

気密性を高めた住宅を建てる際の注意点として考えられるのが「シックハウス症候群」の危険です。

シックハウス症候群とは、建材に使用された化学物質が揮発し、その汚れた空気を私たちが吸い込むことで発生する体調不良のことです。

具体的な症状としては、

・目がチカチカする

・頭痛やめまい

・吐き気

・鼻水

などがあります。

気密性を高めた家づくりをしたばかりに、汚れた空気が充満しやすくなってしまうことも考えられるのです。

高気密住宅でもシックハウス症候群を予防するには?

高気密住宅でもシックハウス症候群にならないためには以下の2つの方法が考えられます。

1つは、建築法で義務付けられている24時間換気システムを正しく稼働させること。

そしてもう1つは、そもそも化学物質が発生しない建材を使用することです。

F☆☆☆☆(フォースター)をはじめとする新建材ではなく、壁や床などに使用するすべての建材を安全な自然素材を使用することで高気密住宅による健康被害を予防することができます。

自然素材は、建材そのものが呼吸し調湿効果を発揮してくれますから、いつも室内が快適な温度湿度に保たれます。

シックハウス症候群などの健康被害はもちろんのこと、快適さと言う面でも自然素材はおおすすめです。

C値とUA値について正しく理解して家づくりに活かそう

高気密高断熱住宅には、今回ご紹介したC値とUA値のバランスが大事。

どちらか一方が高くても快適とは言えませんから、両方を改善し、より安心して暮らせる家づくりを目指していきましょう。

私たち無添加建築設計の家の断熱・気密性能を分かりやすく表現すると、小屋裏や床下にエアコンを設置し、各部屋への空気の流れを考慮した設計をすれば、家全体の冷暖房をエアコン一台でまかなうことも可能なくらいの性能です。

数値だけを考えるといまいちピンとこない方もいると思いますが、エアコン一台で家全体の冷暖房がまかなえる…と聞くと、「凄い気密・断熱性能」だとお分かりいただけると思います。

エアコン一台で充分であれば、ランニングコストを大幅に削減できるので家計の負担も軽くなります。

そんな夢のような快適さを求めている方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。

新築だけでなく、性能向上リフォーム(リノベーション)工事も承っています。

COLUMN

他の記事も見る