家のこと(新築)

2025.2.10. MON

地鎮祭とは?かかる費用は?当日の流れと必要なことを知っておこう

NEW

地鎮祭とは?

家を建てる際に行われる“地鎮祭”。

なんとなく見聞きしたことはあるという人でも、費用や流れ、準備しておかなければいけないものなど、ご存じない方も多いでしょう。

地鎮祭とは、建築工事を始める前に行うものです。

その土地を守る神様に、土地を使用する許しを請い、工事の安全とその後の生活の安泰をお祈りします。

一般的には、家を建てる土地の四隅に青竹を立てて、しめ縄を囲んで祭壇をつくり、そこに施主や工事関係者が参列し、神主さんを招いて安全祈願を行います。

もしかしたら、近所の建築現場で地鎮祭をやっているのを見かけたことがある方もいるかもしれません。

しかし、実際に自分たちが家を建てる際に地鎮祭をやる場合、何から準備をし、当日は何をすればよいのか気になるもの。

家づくりにお金がかかるので、地鎮祭の費用も予算として見積もっておきたいという方もいるでしょう。

そこで今回は、地鎮祭にかかる費用や、準備に必要なもの、当日の流れなどについて詳しくご紹介します。

地鎮祭にかかる費用は?

最も気になるのが、地鎮祭にかかる費用です。

どのようなものにいくら必要なのか、あらかじめ確認しておきましょう。

・奉献酒代(一升瓶2本の清酒)…3,000~5,000円程度

・初穂料(御祈祷のお礼として神主さんに渡す費用)…30,000~50,000円程度

※神主さんが車で来る場合は、お車代として別途5,000~10,000円渡すこともあります。

・祭壇やテントなどの資材費…30,000~50,000円程度

・近隣挨拶の粗品代…500円程度×人数分

・お供え物代…5,000円~10,000円程度

上記は一般的に必要な費用です。

地鎮祭だけでも、トータルで5万円~10万円程度かかることもあり、費用は家を建てる地域や建物の規模によっても変わってきます。

意外と費用がかかるので、家づくりの予算に組み込んでおいた方がいいかもしれません。

地鎮祭の準備に必要なことは?

続いては、地鎮祭の準備に必要なことをご紹介します。

以下はあくまで一般的な例です。

実際に施工を担当する会社や神主さんにも確認し、どこまで自分たちで準備をすればよいのか聞いておきましょう。

地鎮祭の日程を決める~神主さんの予約をする

まずは地鎮祭の日程を決めましょう。

基本的には、冠婚葬祭のように六曜を基準とした吉日が好まれます。

また、建築の際に利用される「十二直」を組み合わせてスケジュールを検討することもあります。

~好ましい日~

大安、友引、先勝(十二直:建、開、万、平、成)

~避けた方が良い日~

仏滅、先負、赤口(十二直:破、閉、危)

縁起を担ぐという意味でも、可能な限り好ましい日取りで日程を組むといいでしょう。

また、上記に加え、「三隣亡(さんりんぼう)」という建築関係の大凶日があります。

この日に建築を行うと火事を起こし、近隣三軒を焼き滅ぼしてしまうと言われ、昔から忌み嫌われていました。

可能な限り、こちらを避けて地鎮祭を行うのがよさそうです。

お供え物を用意する

地鎮祭では、祭壇に飾るお供え物の用意も必要です。

◎奉献酒

◎海の幸(3種以上):鯛などの尾頭付きの魚のほか、昆布などの乾物も必要

◎山の幸(3種):季節の果物やキノコなど

◎お米

◎水

◎塩

◎野菜:地面の上に生るもの(トマトやナスなど)と地面の下に生るもの(根菜類)の両方必要

をお供えします。

ただし、これらすべてのものを施主が用意するとは限りません。

施工会社や地鎮祭を依頼する神主さん側で準備をすることもあるので、事前に何を用意すべきか確認しましょう。

最近では、施主は初穂料だけ用意するケースが増えていますが、すぐに用意できるものではないので、事前に確認し、スケジュールに余裕をもって準備をするようにしてください。

近隣挨拶の粗品を用意する

地鎮祭が終わり、本格的に建築工事が始まると、近隣住民に「騒音」や車両の出し入れなどによる迷惑をかけてしまうため、工事に入る前に挨拶まわりをするのが一般的です。

その際、工事期間の案内と一緒に粗品を配るので、タオルや洗剤、ラップ、ごみ袋などの日用品を用意しましょう。

挨拶の際に、相手が不在であることも考えられるので、なるべくお菓子などの食べ物ではなく、日用品を用意するのが望ましいです。

予算は先述したように、500円×人数分。

実際に建てる家の周辺のお宅を回って、丁寧に挨拶をしましょう。

また、その地域によっては、町内会長さんや自治会長さんへも挨拶が必要な場合があります。

これらの粗品は、施工会社が用意することがほとんどですが、念のため確認しておくようにしましょう。

挨拶回りも施工会社の担当が行いますが、可能な限り施主も同行した方が好印象を与えます。

これから長いお付き合いになるご近所さんですから、無用なトラブルを避けるためにも、挨拶回りを丁寧に行うといいでしょう。

初穂料ののし袋を用意する

初穂料とは、神主さんへのお礼のお金。

一般的には30,000円~50,000円程度の費用をお渡しします。

地域によっても多少異なるので、施工会社に相場を聞いてみるのもいいかもしれません。

初穂料は、のし袋に入れて渡しますので、お金以外にも「のし袋」の用意も必要。

水引は、「蝶結び」というお祝い事で使われるものを選びます。

のし袋には、筆ペンや毛筆などで「御初穂料」と書き、下段に少し小さめの字で施主の名前を記入します。

苗字だけでもフルネームでも構いません。

また、連名の場合は、連名表記でも構いません。

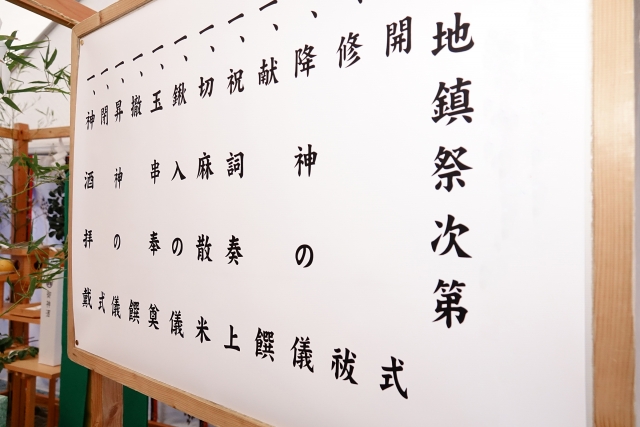

地鎮祭の当日の流れとは?

地鎮祭自体は、20~30分程度で終わります。

祭壇の設営~お供え物を並べるなどの準備が整ったあと、神主さん主体で儀式がスタートします。

一般的な流れは以下の通りです。

施主が行う儀式もあるので、あらかじめ心の準備をしておくといいかもしれません。

【修祓の儀(しゅばつのぎ)】

神主さんが、お供え物と参列者を祓い清める儀式です。

【降神の儀(こうじんのぎ)】

神様をこの土地にお迎えする儀式です。

神様が祭壇に降りてきたら、参列者は頭を下げます。

【献饌(けんせん)】

祭壇にあるお供え物を神様に献上し、食してもらう儀式。

神主さんがお酒とお水の蓋を外すので、参列者は静かに見守ります。

【祝詞奏上(のりとそうじょう)】

神様に家を建てる報告をし、工事の安全を祈る儀式。

【四方祓いの儀(しほうばらいのぎ)】

土地の四隅をお祓いして清め、塩や米を撒く儀式。

神主さんだけで行う場合もありますが、施主が同行する場合もあります。

指示に従って動きましょう。

【地鎮の儀(じちんのぎ)】

祭壇の横に盛った砂山にて行う儀式です。

設計者が鎌で草を刈り、施主が鍬で盛り砂を起こします。

その後、神主さんが鎮めものを納め、最後に施工会社が鍬で土を均一にならして終了です。

施主が鍬で盛り砂をする際は、「えい、えい、えい」と3回声に出して行います。

【玉串奉奠(たまぐしほうてん)】

参列者が祭壇の前に立ち、順番に玉串を捧げて安全祈願を行います。

玉串を祭壇に置いたら、二礼二拍手一礼をします。

【撤饌(てっせん)】

お供えした水、お酒の蓋を閉め、お供え物を下げます。

【昇神の儀(しょうじんのぎ)】

神様を元の世界にお見送りする儀式。

【閉式の辞(へいしきのじ)】

地鎮祭終了の挨拶。

施主が最後に挨拶をするよう促されることもあります。

工事関係者への安全を願う言葉や、地鎮祭に参列してくれた人たちへの感謝の気持ちを述べると良いでしょう。

地鎮祭当日の服装は?

特別な決まりがあるわけではありませんが、神聖な儀式を執り行うため、神様に失礼のないような服装を心がけましょう。

特に施主は、地鎮の儀などで実際に神主さんと一緒に儀式に参加しますので、スーツやそれに準じた服装が良いと思います。

個人宅の場合、普段着で参加する方も多いですが、短パンにサンダルなどカジュアル過ぎない服装が好ましいかもしれません。

地鎮祭はやらなければならないもの?

ここまで地鎮祭とは何か?について詳しく説明してきましたが、何だかちょっと面倒だな…と感じる方もいるかもしれません。

地鎮祭は、必ずやらなければならないものではないので、費用や日程のことも加味し、省略するというのも1つの選択肢です。

建築地が仮住まい先から遠かったり、費用を節約したいと考えたりする方もいるでしょう。物理的に日程が合わないこともあるかもしれません。

しかし、万が一、施工中や完成後に思わぬトラブルがあった場合、「あのとき地鎮祭をやっておけばよかったな…」という気持ちになるかもしれません。

ですから、地鎮祭をやろうか迷っている場合は、特別な理由がない限り、地鎮祭をやっておいた方が気持ちよく家づくりができると思います。

地鎮祭を行うメリットは?

地鎮祭を行う場合、ある程度の費用や手間がかかりますが、気持ち的に安心して工事を行えるというほかに、様々なメリットがあります。

工事関係者へ挨拶ができる

地鎮祭は、工事関係者が一堂に会するため、関係者に一斉に挨拶することができます。

施工現場が仮住まい先と距離がある場合、工事関係者と顔合わせをするタイミングが難しいケースも考えられますから、地鎮祭を機に挨拶することができると安心です。

また、あらかじめ工事関係者と顔を合わせておけば、信頼関係を築くきっかけにもなるでしょう。

近隣挨拶をするきっかけになる

地鎮祭後には、工事担当者または施工を依頼する会社のスタッフと一緒に近隣挨拶に回ります。

入居後、これから長い間近所づきあいをしていかなければならない相手ですから、やはり最初の挨拶が肝心です。

挨拶をしっかりしておけば、相手からの心象も良いはず。

こちら側も、どんなご近所さんがいるのか知ることができます。

地鎮祭は節目としてやっておくのがおすすめ

今回ご紹介したように、地鎮祭は費用も手間もかかるので、意外と面倒だな…と感じた方もいるかもしれません。

しかし、地鎮祭は家づくりの節目として、やっておいた方が何かと安心!

いまどきの地鎮祭は、ずっと昔に比べて簡易的になっている場合もあるので、あまり難しく考えず、これからの家づくりの「スタートライン」と思って執り行っておきましょう。

私たち無添加建築設計の家づくりでも、皆さんに地鎮祭の実施を推奨しています。

地鎮祭を執り行うと、「いよいよ家づくりが本格的に始動するんだな…」という気持ちになり、私たちも気が引き締まる想いがします。

きっとそれは、お施主様皆さんも想うことでしょう。

面倒なこともあるかもしれませんが、家づくりと言うのはそう何度も一生のうちで経験することはありません。

節目として、記念としても地鎮祭を行い、安全な家づくりになるよう一緒にお祈りしましょう。

地鎮祭に関する不安は、担当スタッフが丁寧にサポートします。

より良い家づくりのために、地鎮祭についてもぜひ知っておいてください。

COLUMN

他の記事も見る